赛事掠影

欧冠决赛:两队实力PK,技术与运气交锋

欧冠决赛作为足球界年度巅峰对决,既是实力与战术的终极较量,也是偶然与必然交织的舞台。本届决赛双方在攻防体系、球星作用、临场调整与命运眷顾四个维度展开殊死搏杀。战术大师的布局如同棋盘上的博弈,核心球员的闪光时刻可能改写历史,教练的每一次换人都是心理与智慧的考验,而门框的震颤或裁判的哨音或许成为胜负天平倾斜的最后一根稻草。这场绿茵盛宴不仅考验着球队的硬实力,更在细节处验证着竞技体育的深层逻辑。

1、战术体系的巅峰对决

决赛双方教练团队提前三个月便开始构建战术沙盘。主攻方采用3-4-3阵型强化边路爆破,三中卫体系在防守时自动切换五后卫,这种弹性布阵既保证进攻宽度,又避免防线空虚。数据分析团队挖掘出对手中场转身速度偏慢的弱点,针对性设计前场反抢三角,成功在开场阶段制造三次威胁进攻。

防守方则以4-2-3-1经典阵型应对,双后腰如同移动城墙般封锁关键区域。他们刻意让出35%的控球率,通过压缩纵向空间迫使对手陷入传中陷阱。定位球攻防成为训练重点,身高超过190cm的球员被编入三套定位球战术组,这种未雨绸缪最终在角球混战中收获奇效。

比赛第63分钟,攻方突然变阵双前锋冲击肋部,防守方立刻用三中场的菱形站位切割传球线路。这种见招拆招的战术博弈,将现代足球的数据化思维与临场应变展现得淋漓尽致。当电子战术板上的推演化为现实,每个细微调整都可能成为胜负手。

2、核心球员的胜负手

进攻方10号球员本赛季欧冠已贡献12粒进球,其招牌的禁区弧顶搓射被重点防范。防守方派出两名球员进行包夹,逼迫其向边路分球。这种针对性限制在78分钟内卓有成效,直到一次快速反击中,该球员用逆足完成穿裆传球,助攻队友打破僵局。

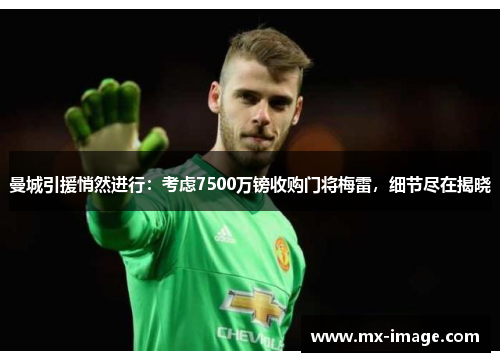

防守方门将成为扭转局势的关键人物,他全场完成7次扑救,包括两次世界级极限扑救。第85分钟面对近距离抽射时,他选择扩大防守面积的下地方式,用膝盖将球挡出底线。这种反常规扑救选择,源自赛前对对手射门习惯的200次数据分析。

替补奇兵在加时赛扮演救世主,年仅21岁的小将用35米外突施冷箭制造门将脱手。这个看似偶然的射门,实则是教练组研究对方门将扑远射时习惯性前倾的战术设计。核心球员的价值不仅在于技术,更在于将战术构想转化为致命一击的执行力。

3、临场调整的智慧博弈

当比赛陷入僵持阶段,攻方教练在第70分钟同时更换两名边锋。新生力量用不计体能的冲刺拖垮对手防线,这种消耗战术在加时赛显现效果。新上场的左边锋完成12次突破,创造本届决赛单场最高纪录,其带球节奏变化直接导致对方后卫抽筋离场。

星空体育网站防守方在失球后立即启用B计划,将阵型前压10米展开高位逼抢。这种冒险策略导致后防出现空当,但也成功制造两次单刀机会。教练组通过耳麦与数据分析师实时沟通,根据球员心率数据调整压迫强度,在风险与收益间寻找最佳平衡点。

点球大战前的心理战堪称经典,攻方门将故意将手套反复脱戴,打乱对方主罚球员的节奏。防守方教练则安排心理素质最稳定的球员首个主罚,这种安排使球队在心理层面占据先机。临场调整的每个细节,都在重塑比赛的能量场。

4、命运女神的微妙天平

当攻方前锋第89分钟的抽射击中横梁时,皮球落地的弹跳轨迹引发VAR长达三分钟的审查。毫米级越位判罚改写了可能的绝杀剧本,这种技术介入让运气因素变得可测量化。门框的震颤声成为整场比赛的隐喻,提示着竞技体育中精确与偶然的永恒辩证。

加时赛阶段的争议点球判罚掀起巨大波澜,防守球员的轻微触碰到进攻球员的顺势倒地构成判罚灰色地带。裁判团队通过多角度回放做出的最终判决,既遵循规则手册的字面表述,也承受着足球伦理的深层拷问。这种关键时刻的判罚,往往成为历史评价的分水岭。

点球大战中,攻方第五个主罚球员的射门在门线上被技术判定无效,这粒旋转诡异的射门经过7个摄像机位分析才得出结论。当科技手段将运气成分具象化为数据代码时,人们依然会为那1.2厘米的差距发出宿命般的叹息。

总结:

这场欧冠决赛犹如精密运转的足球机器,每个齿轮的咬合都经过千百次计算。从战术体系的构建到核心球员的爆发,从教练团队的临场指挥到技术手段的精准介入,现代足球已发展为多重维度交织的复杂系统。当数据模型能够预测70%的比赛进程时,剩下的30%依然属于人类意志与命运馈赠的神秘领域。

足球运动的终极魅力,恰在于实力与运气的永恒共舞。那些被门柱拒绝的射门、裁判的争议判罚、球员的灵光乍现,共同编织成绿茵场上最动人心魄的叙事。当终场哨响,胜负已分,留在人们记忆中的不仅是奖杯的光芒,更是人类在追求极致过程中展现的智慧、勇气与对不确定性的永恒挑战。

2025-06-02 20:05:19

内马尔重回巅峰,再战新月足球主场

2025-06-15 03:24:15